Du stehst als Unternehmer vor der Herausforderung, frisches Kapital für Dein Unternehmen zu beschaffen, ohne dabei die Kontrolle aus der Hand zu geben? Vielleicht suchst Du nach Wegen, Deine Steuerlast zu optimieren und gleichzeitig Investoren ins Boot zu holen? Die atypisch stille Gesellschaft könnte genau die Lösung sein, die Du suchst.

Doch viele Geschäftsinhaber zögern, weil sie die Komplexität scheuen. Die Angst vor bürokratischem Aufwand, unüberschaubaren Kosten und steuerlichen Fallstricken hält sie davon ab, dieses mächtige Instrument zu nutzen.

Ohne strategische Finanzierungsoptionen bleibst Du möglicherweise in Deinem Wachstum eingeschränkt. Gleichzeitig entgehen Dir erhebliche Steuervorteile – zum Beispiel der Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 €, der allein mehrere tausend Euro Ersparnis pro Jahr bedeuten kann.

Die atypisch stille Gesellschaft adressiert genau diese Herausforderungen. Sie ermöglicht Dir, Eigenkapital aufzunehmen, während Dein stiller Partner im Verborgenen bleibt. Gleichzeitig verwandelt sie Deine Kapitalgesellschaft steuerlich in eine Personengesellschaft – mit allen damit verbundenen Vorteilen. Der stille Teilhaber erhält Mitunternehmerrechte und partizipiert am Unternehmenswachstum, ohne dass sein Name im Handelsregister auftaucht.

In diesem Artikel erfährst Du, wie die atypisch stille Gesellschaft funktioniert, welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte Du beachten musst, und wann sich diese Konstruktion wirklich lohnt. Wir zeigen Dir die Vorteile und die Risiken, und geben Dir konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis.

Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

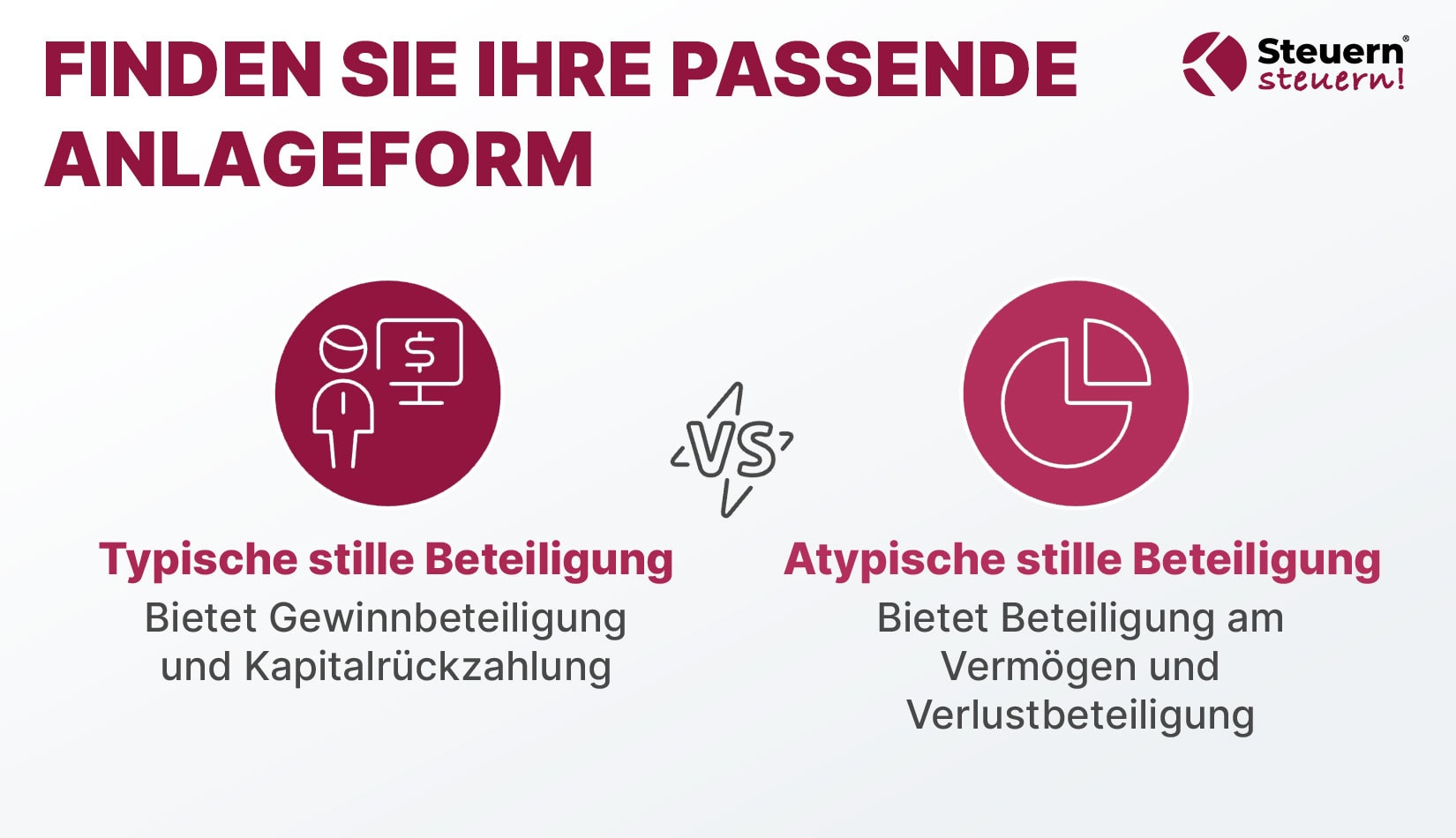

- Atypisch vs. typisch still – der entscheidende Unterschied: Bei einer typisch stillen Gesellschaft erhält der stille Gesellschafter nur eine Gewinnbeteiligung und seine Einlage zurück, ohne am Wertzuwachs des Unternehmens beteiligt zu sein. In der atypisch stillen Gesellschaft partizipiert er dagegen auch an stillen Reserven und am Firmenwert und trägt i.d.R. auch Verluste mit – er wird somit Mitunternehmer mit erweiterten Rechten.

- Steuerliche Einordnung als Mitunternehmerschaft: Eine atypisch stille Gesellschaft gilt steuerlich als Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft). Der atypisch stille Gesellschafter erzielt gewerbliche Einkünfte aus seiner Beteiligung. Insbesondere bei einer GmbH & atypisch Still führt dies dazu, dass für die GmbH ein Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 € beansprucht werden kann – ein Vorteil, den Kapitalgesellschaften nicht haben.

- Rechtsform und Anonymität: Die atypisch stille Gesellschaft ist eine Innengesellschaft, die nach außen nicht in Erscheinung tritt. Der stille Teilhaber bleibt gegenüber Dritten anonym und haftet nicht persönlich gegenüber Unternehmensgläubigern. Seine Haftung beschränkt sich auf das Innenverhältnis.

- Vorteile für beide Seiten: Unternehmen können durch atypisch stille Beteiligungen Eigenkapital stärken, ohne Stimmrechte oder Firmenanteile öffentlich abzugeben. Bei einer GmbH atypisch Still verbessert sich zudem die Steuerposition (u.a. geringere Effektivsteuer durch Gewerbesteuerersparnis). Investoren erhalten im Vergleich zur typischen stillen Beteiligung mehr Mitspracherechte und Beteiligung am Unternehmenswachstum, was ihre potenzielle Rendite erhöht.

- Nachteile und Risiken nicht unterschätzen: Für den atypischen stillen Gesellschafter bestehen höhere Risiken als bei einer typischen stillen Einlage. Er trägt Verluste anteilig mit (oft begrenzt auf seine Einlage) und kann sein Kapital erst bei Ausscheiden inklusive Anteil am Firmenwert zurückfordern. Eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung kann zu steuerlichen Nachteilen führen, da dann versteckte Reserven aufgedeckt und besteuert werden müssen (siebenjährige Sperrfrist gemäß Umwandlungssteuerrecht). Außerdem sind atypisch stille Beteiligungen oft längerfristig angelegt; ein Ausstieg kann vertraglich erschwert und mit finanziellen Einbußen verbunden sein.

Was ist eine atypisch stille Beteiligung?

Eine atypisch stille Gesellschaft ist eine besondere Form der stillen Beteiligung an einem Unternehmen, die über die gesetzlichen Grundregeln der §§ 230 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) hinausgeht. Wie bei jeder stillen Gesellschaft beteiligt sich ein Investor (stiller Gesellschafter) mit einer Kapitaleinlage im Innenverhältnis an einem gewerblichen Unternehmen (Geschäftsinhaber) und erhält im Gegenzug vertraglich eine Gewinnbeteiligung.

Das Besondere: Vertraulichkeit trifft auf Mitunternehmerschaft

Typischerweise bleibt der stille Teilhaber nach außen vollkommen anonym – die stille Gesellschaft ist eine Innengesellschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die im Geschäftsverkehr nicht erscheint.

Der entscheidende Unterschied zur typischen stillen Gesellschaft: Anders als bei der typisch stillen Gesellschaft, bei der der stille Gesellschafter nur am Gewinn beteiligt ist und beim Ausscheiden seine Einlage zum Nominalwert zurückerhält, erhält der atypisch stille Gesellschafter weitergehende Rechte und Beteiligungen.

Insbesondere wird vereinbart, dass er am Gesellschaftsvermögen einschließlich der stillen Reserven und des Geschäftswerts (Firmenwert) partizipiert.

Im Klartext: Steigt der Unternehmenswert, steht dem atypisch Stillen ein Anteil an diesem Wertzuwachs zu, der bei Beendigung der Gesellschaft durch eine entsprechende Abfindung ausgezahlt wird.

Diese Beteiligung an den stillen Reserven (den im Betriebsvermögen verborgenen Wertsteigerungen) ist ein zentrales Merkmal der atypisch stillen Gesellschaft. Zudem wird häufig eine Verlustbeteiligung des stillen Gesellschafters vereinbart, die bei der typischen stillen Gesellschaft gesetzlich nicht vorgesehen ist. Allerdings kann die Verlusthaftung meist vertraglich auf die Höhe der Einlage begrenzt werden, um das Risiko des Investors zu reduzieren.

Rechtscharakter: Flexibilität durch Vertrag

Die atypisch stille Gesellschaft bleibt zivilrechtlich trotz dieser erweiterten Rechte eine stille Gesellschaft im Sinne des HGB – also eine Innengesellschaft, die kein eigenes Gesellschaftsvermögen besitzt und keine juristische Person darstellt.

Alle Geschäfte werden im Außenverhältnis weiterhin vom Inhaber des Handelsgeschäfts abgeschlossen; Gläubiger können nur diesen – z.B. den Einzelkaufmann oder die GmbH – direkt in Anspruch nehmen. Der atypisch stille Gesellschafter wirkt im Innenverhältnis mit und hat dort die ausgeweiteten Rechte.

Aufgrund der vertraglichen Gestaltungsfreiheit im deutschen Gesellschaftsrecht kann diese Beteiligungsform flexibel an die Bedürfnisse der Beteiligten angepasst werden. Wichtig ist, dass der Gesellschaftsvertrag klar regelt, welche Mitverwaltungsrechte, Kontrollrechte, Gewinn- und Verlustbeteiligungen und Abfindungsansprüche dem atypisch Stillen zustehen.

Nur mit einer solchen expliziten Regelung wird aus der stillen Gesellschaft tatsächlich eine "atypisch" stille Gesellschaft; die bloße Bezeichnung im Vertrag reicht nicht aus.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

In Deutschland ist die atypisch stille Gesellschaft gesetzlich nicht explizit eigenständig normiert, sondern ergibt sich aus der Kombination der HGB-Vorschriften zur stillen Gesellschaft und spezifischer Vertragsklauseln, die vom gesetzlichen Leitbild abweichen.

Gesetzliche Grundlagen

§§ 230–236 HGB regeln die typische stille Gesellschaft (z.B. Gewinnbeteiligung, Verlustteilnahme nur bis Einlagenhöhe, Rückzahlung der Einlage beim Ausscheiden zum Nominalwert). Eine Beteiligung des Stillen an stillen Reserven oder am Geschäftswert wird dort nicht vorgesehen.

Um eine atypisch stille Gesellschaft zu begründen, müssen diese Regelungen im Gesellschaftsvertrag modifiziert werden. So wird z.B. § 236 HGB (der dem stillen Gesellschafter nur den Nominalwert seiner Einlage zugesteht) vertraglich abbedungen, um einen Anspruch auf anteilige stille Reserven zu vereinbaren.

Der Gesellschaftsvertrag als Fundament

Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist aus Beweisgründen unerlässlich, obwohl für die Gründung einer stillen Gesellschaft keine notarielle Formpflicht besteht (außer bei Einbringung von Grundstücken oder anderen formbedürftigen Einlagen).

Darin sollten alle atypischen Merkmale detailliert festgelegt werden, unter anderem:

- Beteiligung am Vermögen: Anteil des stillen Gesellschafters an stillen Reserven und Firmenwert des Unternehmens bei Auflösung

- Verlustbeteiligung: Regelung, ob und bis zu welcher Höhe der stille Teilhaber Verluste mitträgt (üblich: Begrenzung auf seine Kapitaleinlage)

- Mitwirkungsrechte: Etwaige Kontroll- und Vetorechte oder Zustimmungsvorbehalte bei wichtigen Geschäftsentscheidungen (z.B. Investitionen über einer bestimmten Summe). Atypisch stille können z.B. ein Vetorecht gegen bestimmte Entscheidungen erhalten, was sie der Stellung eines Kommanditisten annähert

- Gewinnverteilung: Mechanismus der Gewinnzuweisung. Wichtig ist, dass die Gewinnbeteiligung nicht als feste Vergütung (Zins) ausgestaltet wird, sondern vom Unternehmensgewinn abhängig ist, um das Mitunternehmerrisiko zu dokumentieren

- Auseinandersetzung/Auszahlung: Verfahren bei Kündigung oder Auflösung – Berechnung der Abfindung inkl. Wertzuwachs und ggf. Ratenzahlung, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Hier ist auch die Sieben-Jahres-Frist des Umwandlungssteuerrechts zu beachten

Mitunternehmer-Eigenschaft als steuerliche Voraussetzung

Damit die atypisch stille Gesellschaft steuerlich anerkannt wird, muss der stille Gesellschafter die Kriterien eines Mitunternehmers erfüllen. Nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen (z.B. H 15.8 EStH) bedeutet dies:

Er muss Mitunternehmerrisiko (Beteiligung an Gewinnen und Verlusten sowie am Geschäftsvermögen) und Mitunternehmerinitiative (gewisse Teilhabe an unternehmerischen Entscheidungen) tragen.

Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung über die Beteiligung an stillen Reserven, wird nicht automatisch eine atypisch stille Gesellschaft angenommen – es bedarf klarer Abreden im Vertrag.

In der Praxis heißt das: Ohne echtes Unternehmerrisiko und Rechte kein Steuervorteil – ein stiller Gesellschafter, der wie ein Darlehensgeber behandelt wird, würde vom Finanzamt nicht als Mitunternehmer akzeptiert.

Gerade bei einer GmbH & atypisch Still muss der Vertrag sorgfältig gestaltet sein : Nur wenn der stille Gesellschafter ausreichende Mitwirkungsrechte und Risiken trägt, wird das Konstrukt steuerlich wie eine Personengesellschaft behandelt. Du solltest dich daher anwaltlich und steuerlich beraten lassen, um den gewünschten Status zu erreichen.

Steuerliche Behandlung einer atypisch stillen Gesellschaft

Die steuerlichen Folgen einer atypisch stillen Gesellschaft sind komplex, da hier Elemente von Körperschaft und Personengesellschaft zusammenwirken. Grundsätzlich wird eine atypisch stille Gesellschaft wie eine Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) besteuert.

Einkommensteuer / Körperschaftsteuer

Der atypisch stille Gesellschafter gilt als Mitunternehmer gemäß § 15 Abs.1 Nr.2 EStG. Sein Gewinnanteil aus der stillen Gesellschaft wird als Einkünfte aus Gewerbebetrieb besteuert (bei natürlichen Personen mit Einkommensteuer, bei Körperschaften im Beteiligungsfall mit Körperschaftsteuer).

Dabei wird der Gewinn der Gesellschaft zunächst beim Geschäftsinhaber ermittelt und dann im Rahmen einer einheitlichen und gesonderten Feststellung auf die Beteiligten verteilt.

Wichtig: In der Handelsbilanz der Geschäftsinhaberin (z.B. GmbH) mag die Gewinnbeteiligung des Stillen als Aufwand erscheinen, steuerlich jedoch wird dieser Betrag dem Gewinn wieder hinzugerechnet und dem Stillen als Mitunternehmeranteil zugerechnet. Das entspricht der Besteuerung von offenen Personengesellschaften wie einer KG.

Gewerbesteuer: Hier liegt der größte Steuervorteil

Hier liegt einer der größten Steuervorteile dieser Konstruktion. Eine reine Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH) erhält keinen Grundfreibetrag bei der Gewerbesteuer. Hat die GmbH jedoch einen atypisch stillen Gesellschafter, wird sie gewerbesteuerlich wie eine Personengesellschaft behandelt.

Personengesellschaften steht nach § 11 Abs.1 Nr.1 GewStG ein Freibetrag von 24.500 € beim Gewerbeertrag zu. Faktisch kann somit der Gewinn der GmbH bis zu dieser Höhe von der Gewerbesteuer freigestellt werden. Bei höheren Gewinnen reduziert sich die Steuerlast entsprechend.

Hinweis: Steuerlich schuldet in einer GmbH & atypisch Still die GmbH als Steuerschuldnerin die Gewerbesteuer für den gesamten Betrieb; die atypisch stille Gesellschaft selbst ist kein Steuersubjekt, da Innengesellschaft. Doch durch die Mitunternehmerschaft wird der Freibetrag berücksichtigt.

Wichtig ist, dass der atypisch Stille eine natürliche Person oder Personengesellschaft ist – bei zwei Kapitalgesellschaften würde § 11 GewStG keinen Freibetrag gewähren.

Verlustverrechnung: Gewerbliche Verluste nutzbar

Verluste aus der atypisch stillen Beteiligung gelten als gewerbliche Verluste des Mitunternehmers. Ein atypisch stiller Gesellschafter (natürliche Person) kann diese Verluste im Rahmen der üblichen steuerlichen Grenzen mit anderen positiven Einkünften verrechnen oder vortragen.

Bei Kapitalgesellschaften als atypisch Stillen gelten komplexe Sonderregeln (Stichwort Organschaft und § 10a GewStG), wie aktuelle Urteile zeigen. Z.B. hat der BFH 2021 entschieden, dass eine atypisch stille Beteiligung einer Organschaft nicht entgegensteht und Verluste nach Ende der Beteiligung unter bestimmten Voraussetzungen nutzbar bleiben.

Im Normalfall ist jedoch die Verlustnutzung auf Ebene des Stillen auf seine Einlage beschränkt – eine Nachschusspflicht besteht nicht ohne weitere Abrede.

Bilanzierung: Separate Gewinnermittlung erforderlich

Handelsrechtlich muss die stille Gesellschaft selbst keine Bilanz aufstellen, da sie keine Kaufmannseigenschaft hat. Die Vermögenseinlage des Stillen wird in der Bilanz des Geschäftsinhabers oft als "stilles Gesellschaftskapital" oder Mezzanine-Kapital verbucht.

Steuerlich fordern Finanzämter jedoch eine separate Steuerbilanz für die Mitunternehmerschaft, um die Gewinnverteilung auszuweisen.

In jedem Fall muss die Steuererklärung eine einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte aus der atypisch stillen Gesellschaft beinhalten, in der Gewinnanteile und Sondervergütungen ausgewiesen werden.

Diese Sondervergütungen werden beim Stillen wie zusätzliche gewerbliche Einkünfte behandelt und mindern auf Ebene der Gesellschaft vor Verteilung den Gewinn.

Vorteile einer atypisch stillen Gesellschaft

Eine atypisch stille Gesellschaft bietet beiden Seiten – dem Unternehmen und dem stillen Investor – einige attraktive Vorteile gegenüber anderen Beteiligungsformen.

Vorteile für Dein Unternehmen (Geschäftsinhaber)

- Kapitalzufuhr ohne Kontrollverlust: Dein Unternehmen erhält frisches Eigenkapital (wirtschaftlich gesehen) durch die Einlage des stillen Gesellschafters, ohne Anteile an externe Dritte abzugeben. Nach außen tritt der stille Teilhaber nicht auf, sodass z.B. die GmbH-Anteile zu 100 % beim bisherigen Gesellschafter bleiben und keine Änderungen im Handelsregister erfolgen. Dies ist etwa für Familienunternehmen attraktiv, die Finanzierung benötigen, aber keine offenen Beteiligungen eingehen wollen.

- Flexible Vertragsgestaltung: Individuelle Absprachen sind möglich, um die Kooperation optimal zu gestalten. Du kannst z.B. vereinbaren, dass der stille Gesellschafter zwar am Gewinn beteiligt wird, aber strategisch nicht mitredet – oder umgekehrt bestimmte Vetorechte erhält, wenn es fachlich passt. Diese Flexibilität geht über starre Gesellschaftsformen (wie eine KG) hinaus, wo Rechte im Gesetz vorgegeben sind.

- Erhebliche Steuerersparnis: Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, kann insbesondere eine Kapitalgesellschaft (GmbH) erheblich von der atypisch stillen Beteiligung profitieren, da sie steuerlich zur Personengesellschaft wird. Körperschaftsteuerlich bleibt sie zwar eine GmbH (d.h. 15 % Körperschaftsteuer auf ihren Gewinnanteil), aber gewerbesteuerlich erhält sie den Freibetrag von 24.500 €.

Außerdem unterliegen die Gewinnanteile des Stillen nicht der Abgeltungsteuer, sondern werden auf dessen Ebene (bei natürlichen Personen unter Progression, oft begünstigt durch Teilabzugsverfahren) versteuert – was in einigen Fällen zu weniger Gesamtsteuer führen kann.

- Bilanzielle Vorteile: Die stille Einlage wird oft als Mezzanine-Kapital eingestuft. Aus Sicht von Banken kann dies Deine Bonität verbessern, da das Kapital haftend im Unternehmen bleibt (rangiert zwischen Eigen- und Fremdkapital).

Vorteile für den stillen Gesellschafter (Investor)

- Teilhaberschaft am Wachstum: Anders als ein typischer stiller Anleger, der nur Zinsen oder Gewinnanteile bekommt, wirst Du als atypisch Stiller am Vermögenszuwachs beteiligt. Steigt der Unternehmenswert, profitierst Du bei Auszahlung oder Exit durch einen Abfindungsanspruch auf die stillen Reserven. Damit ähnelt Deine Position der eines Kommanditisten in einer KG, inklusive Beteiligung am Geschäftswert.

- Mitspracherechte: Du kannst Dir vertraglich Einfluss sichern, z.B. Informationsrechte, Vetorechte bei bestimmten Geschäften oder sogar eine beratende Funktion in der Geschäftsführung. So hast Du mehr Kontrolle über Dein Investment im Vergleich zu einem stillen Teilhaber klassischer Prägung oder einem Anleihegläubiger.

- Begrenztes Haftungsrisiko: Trotz der erweiterten Beteiligung bleibst Du gegenüber externen Gläubigern geschützt. Du haftest nicht persönlich für die Schulden des Unternehmens, anders als z.B. ein Gesellschafter einer offenen Personengesellschaft. Dein Verlustrisiko ist in der Regel auf den Verlust Deiner Einlage beschränkt (sofern keine Nachschusspflichten vereinbart wurden).

- Steuerliche Transparenz: Für Privatinvestoren kann die Beteiligung steuereffizient sein. Da sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, können evtl. Verluste steuerlich geltend gemacht werden (gegen andere Einkünfte verrechenbar, im Rahmen der gesetzlichen Regeln).

Spezielle Anwendungsfälle

- Steuerplanung (Wegzugsteuer): Ein hochaktueller Vorteil: Gesellschafter einer GmbH nutzen die Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft, um vor einem Wegzug ins Ausland die drohende Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG) zu umgehen. Durch die atypisch stille Beteiligung wird der GmbH-Anteil des Wegziehenden ins Betriebsvermögen einer Mitunternehmerschaft überführt (Sonderbetriebsvermögen) und unterfällt somit nicht § 17 EStG. So kann die latente Steuer auf stille Reserven der Anteile vorerst vermieden oder gestundet werden.

- Mitarbeiterbeteiligung: Ein Unternehmen könnte Schlüsselmitarbeiter über atypisch stille Beteiligungen am Erfolg beteiligen, ohne sie offiziell als Gesellschafter einzutragen. Der Vorteil: Mitarbeiter erhalten Gewinn- und Wertbeteiligung, bleiben aber nach außen Angestellte.

Nachteile und Risiken der atypisch stillen Gesellschaft

Trotz ihrer Vorteile ist die atypisch stille Gesellschaft kein Allheilmittel. Sie bringt mehr Komplexität und gewisse Risiken mit sich, die Du berücksichtigen musst.

Komplexität und Kosten

Die Vertragsgestaltung einer atypisch stillen Gesellschaft erfordert erheblichen Aufwand. Da das Gesetz keine Musterregeln für die atypischen Rechte vorgibt, muss ein maßgeschneiderter Gesellschaftsvertrag erstellt werden, idealerweise durch spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater. Das verursacht Kosten.

Ebenso müssen während der Laufzeit oft doppelte Buchführungen bzw. eine separate steuerliche Gewinnermittlung erfolgen (zusätzliche Steuerbilanzen, gesonderte Feststellungsbescheide), was den administrativen Aufwand erhöht. Kleine Unternehmen könnten dadurch überfordert sein.

Höheres Risiko für den Investor

Ein atypisch stiller Gesellschafter trägt unternehmerisches Risiko. Insbesondere partizipiert er am Verlust des Unternehmens, zumindest bis zur Höhe seiner Einlage. Bei schlechter Geschäftslage kann seine Gewinnbeteiligung somit Null betragen oder er verliert die Einlage teilweise durch Verlustverrechnung.

Zudem ist Dein Kapital meist langfristig gebunden. Viele atypisch stille Beteiligungen laufen 5, 10 oder mehr Jahre. Eine Kündigung durch den stillen Gesellschafter ist oft nur zu bestimmten Fristen möglich und kann mit einer langen vertraglichen Kündigungsfrist versehen sein. Selbst wenn ein vorzeitiger Ausstieg gelingt, drohen finanzielle Nachteile: Meist wird dann nur der Nominalwert der Einlage erstattet oder Abfindungen fallen geringer aus. Das macht die Anlage illiquide.

Steuerliche Fallstricke

Die angestrebten Steuerbegünstigungen greifen nur, wenn die Behörden die Konstruktion anerkennen. Sollte der Vertrag lückenhaft sein oder in der Praxis der stille Gesellschafter gar keine echten Unternehmerrechte ausüben, besteht die Gefahr, dass das Finanzamt die atypisch stille Gesellschaft als Scheingestaltung einstuft.

Dann könnten z.B. gezahlte Gewinnanteile als verdeckte Gewinnausschüttungen oder Zinsen umqualifiziert werden, was Nachversteuerungen nach sich zieht.

Auch können Änderungen der Rechtslage Risiken bergen: Zwar sind Innengesellschaften wie diese von der neuen Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) ausgenommen, aber der Gesetzgeber könnte zukünftig andere Schlupflöcher schließen.

Investoren tragen auch das Steuerrisiko bei Auflösung: Endet die atypisch stille Gesellschaft z.B. nach kurzer Zeit (unter 7 Jahren), müssen die dem stillen Gesellschafter zustehenden stillen Reserven sofort versteuert werden (Nachversteuerung gemäß § 24 UmwStG). Dies kann zu einer überraschend hohen Steuerlast führen.

Missbrauchspotenzial und Image

In der Vergangenheit wurden atypisch stille Beteiligungen teils in großem Stil als Kapitalanlageprodukte verkauft, etwa in Form von Beteiligungen an Schiffsfonds oder Medienfonds. Einige dieser Modelle gerieten in die Kritik, weil Anleger ohne ausreichende Aufklärung Mitunternehmer-Risiken übernahmen und Verluste erlitten.

Laien erkennen oft nicht , dass sie bei einer solchen Anlage zum Mitunternehmer mit Nachteilen werden. Das hat dem Konstrukt etwas Ansehensverlust eingebracht.

Praxistipp: Aufgrund der genannten Risiken empfehlen wir, Worst-Case-Szenarien im Vertrag durchzuspielen. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass der stille Gesellschafter keine zusätzlichen Verluste über seine Einlage hinaus trägt oder dass im Insolvenzfall seine Ansprüche nachrangig, aber gedeckelt sind. Auch Ausstiegsklauseln (mit Abfindungsabschlag) und Stimmrechtsvereinbarungen für den Konfliktfall (z.B. Schiedsgerichtsklauseln) gehören zu einer ausgewogenen Vertragsgestaltung.

Praxisbeispiel – Wegzugsteuer vermeiden

Ein Gesellschafter einer deutschen GmbH plant, ins Ausland zu ziehen. Würde er das ohne weitere Maßnahmen tun, müsste er auf seine GmbH-Anteile die sog. Wegzugsbesteuerung zahlen (Steuer auf fiktive Veräußerungsgewinne gem. § 6 AStG).

Um das zu vermeiden, gründet er kurz vor dem Wegzug mit seiner GmbH eine atypisch stille Gesellschaft: Er selbst wird mit seiner GmbH-Beteiligung als Einlage atypisch stiller Gesellschafter. Ergebnis: Seine GmbH-Anteile zählen nun als Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmerschaft und sind nicht mehr direkt sein Privatvermögen.

Beim Wegzug fällt daher (vorerst) keine Wegzugsteuer an, da formal kein Anteilseignerwechsel eintritt. Weil dieses Modell gern von Steuerberatern propagiert wird, hat die Finanzverwaltung signalisiert, solche Gestaltungen genau zu prüfen – bei Fehlern droht die Versagung und Nachbesteuerung.

Aktuelle Entwicklungen

Neuerungen im Steuerrecht

Durch das KöMoG 2021 (Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts) wurde zwar die Option für Personengesellschaften geschaffen, sich wie Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen (§ 1a KStG). Innengesellschaften wie atypisch Stille sind davon aber explizit ausgenommen.

Das BMF stellte 2021 klar, dass z.B. eine GmbH & atypisch Still nicht zur Körperschaftsteuer optieren kann. Damit bleibt die atypisch stille Gesellschaft weiterhin ein Sonderweg mit Personengesellschaftscharakter.

Rechtsprechung

Jüngere Urteile behandeln die komplexe Verzahnung mit anderen Steuerregimen. Z.B. hat der BFH (IV R 5/12) entschieden, wie in einer GmbH & Still Gewinne zu verteilen sind. 2024 bestätigte das FG München, dass eine atypisch stille Beteiligung einer Organschaft nicht schadet und Verlustvorträge beim Ausscheiden unter bestimmten Voraussetzungen erhalten bleiben.

Trends in der Nutzung

Atypisch stille Konstrukte werden in der Steuerplanung derzeit vor allem punktuell eingesetzt – etwa bei Wegzug deutscher Unternehmer ins Ausland, um die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Hier ist ein deutlicher Anstieg der Beratungsfälle seit 2022 zu beobachten, was auf die Verschärfung der Wegzugsbesteuerungsvorschriften zurückzuführen ist.

Fazit

Zusammenfassend ist die atypisch stille Gesellschaft ein Nischeninstrument, das jedoch sowohl juristisch als auch steuerlich hochinteressant sein kann. Sie verbindet die Vertraulichkeit und Einfachheit einer stillen Beteiligung mit einigen Merkmalen einer Personengesellschaft – insbesondere der Beteiligung am Unternehmenswert und entsprechenden Steuervorteilen.

Für Unternehmen kann dies bedeuten: steuerliche Entlastung (z.B. Gewerbesteuer sparen) und Zugang zu Kapital, ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben. Für Investoren bietet es die Chance, am langfristigen Erfolg eines Unternehmens teilzuhaben, mit kalkulierbarem Haftungsrahmen.

Allerdings gehen diese Chancen Hand in Hand mit Komplexität und Risiken: Ohne professionelle Gestaltung ist die Gefahr groß, dass die erhofften Vorteile ausbleiben oder im Worst Case unerwünschte steuerliche Folgen eintreten. Deshalb gilt: Eine atypisch stille Gesellschaft sollte nur mit solider fachlicher Beratung eingegangen werden.

Richtig umgesetzt, kann sie aber ein Win-Win-Modell für Unternehmer und Kapitalgeber darstellen, das flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Entwicklung solcher Modelle spannend – insbesondere, ob der Gesetzgeber weiter Gestaltungsspielräume lässt oder neue Grenzen zieht.

Bis dahin ist die atypisch stille Gesellschaft ein fester Bestandteil der deutschen Unternehmens- und Steuerlandschaft, der bei spezifischen Fragestellungen (Finanzierung, Nachfolge, Wegzug) immer wieder als kreative Lösung auf den Plan tritt.

Du hast konkrete Fragen zur atypisch stillen Gesellschaft oder möchtest prüfen, ob diese Konstruktion für Dein Unternehmen sinnvoll ist? Als strategische Steuerberater bei Steuern steuern helfen wir Dir, die optimale Lösung für Deine individuelle Situation zu finden.

Vereinbare jetzt Deine kostenlose Steueranalyse.

Sichere dir jetzt deine KOSTENLOSE Steueranalyse!

Bist du bereit, deine Steuerlast zu optimieren und dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen?

Unser Expertenteam bietet dir eine maßgeschneiderte Steueranalyse im Wert von 500€ - völlig kostenfrei und unverbindlich!

Warum du jetzt handeln solltest:

✅ Entdecke versteckte Einsparpotenziale

✅ Erfahre, ob eine Umwandlung in eine GmbH für dich sinnvoll ist

✅ Erhalte einen klaren Fahrplan zur Steueroptimierung

🕒 Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt! Wir können nur 20 kostenlose Analysen pro Monat durchführen.

So einfach geht's:

- Klicke auf den Button "Jetzt kostenlose Steueranalyse sichern"

- Fülle das kurze Formular aus (dauert nur 2 Minuten)

- Unser Steuerexperte meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei dir

Jetzt kostenlose Steueranalyse sichern

"Ich kann die kompetente und verständliche Beratung von Herrn Kasper und seinem Team eindeutig empfehlen." – Anne Sturm

⚠️ Verpasse nicht diese Chance, deine Steuersituation zu optimieren und dein hart verdientes Geld zu behalten!

Ja, ich möchte Steuern sparen!

FAQ – Häufige Fragen zur atypisch stillen Gesellschaft

Welche Einkünfte hat ein atypisch stiller Gesellschafter?

Ein atypisch stiller Gesellschafter erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb, da er – anders als ein typisch stiller Gesellschafter – am Gewinn, Verlust und an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt ist.

Ist eine atypische stille Gesellschaft rechtsfähig?

Die atypisch stille Gesellschaft selbst ist nicht rechtsfähig, da sie keine eigene juristische Person bildet; Träger von Rechten und Pflichten bleibt ausschließlich der Geschäftsinhaber.

Was ist typisch und atypisch?

Der Hauptunterschied liegt in den Rechten des stillen Gesellschafters. Bei einer typisch stillen Gesellschaft beteiligt sich der Stille nur am Gewinn (und eventuell bis zur Einlagenhöhe am Verlust) und erhält bei Ausscheiden lediglich seine Einlage zurück, ohne Anteil am Unternehmenswert. Bei der atypisch stillen Gesellschaft hingegen wird der Stille auch am Wertzuwachs des Unternehmens (stille Reserven, Firmenwert) beteiligt und hat erweiterte Mitwirkungsrechte. Steuerlich führt dies dazu, dass der atypisch Stille als Mitunternehmer mit gewerblichen Einkünften behandelt wird, während der typisch Stille meist Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt.

Wie wird eine atypisch stille Gesellschaft steuerlich behandelt?

Eine atypisch stille Gesellschaft gilt steuerlich als Mitunternehmerschaft. Das heißt, ihr Gewinn wird auf die Beteiligten (Geschäftsinhaber und stiller Gesellschafter) verteilt und jeweils als gewerbliche Einkünfte versteuert. Bei einer GmbH mit atypisch stillem Gesellschafter wird z.B. der gesamte Gewinn so aufgeteilt; dabei profitiert die GmbH & Still von dem Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 € gemäß § 11 GewStG. Die Gewinnanteile des Stillen unterliegen der Einkommensteuer (bei Privatpersonen) bzw. Körperschaftsteuer (bei Körperschaften) und nicht der Abgeltungsteuer.

Bleibt der atypisch stille Gesellschafter anonym?

Ja. Eine stille Gesellschaft – auch die atypische – ist eine Innengesellschaft, die nach außen nicht in Erscheinung tritt. Der Name des stillen Gesellschafters wird nirgends öffentlich registriert (bei einer GmbH erscheint er z.B. nicht im Handelsregister). Insgesamt bleibt der atypisch Stille gegenüber Kunden und Geschäftspartnern unsichtbar, was einer der Gründe ist, warum man diese Form wählt.

Wie kann man eine atypisch stille Gesellschaft beenden?

Die Beendigung erfolgt meist durch Kündigung gemäß den Vertragsbedingungen. Wird die atypisch stille Gesellschaft aufgelöst, erhält der stille Gesellschafter seine Einlage zurück und zusätzlich eine Abfindung, die seinen Anteil am gewachsenen Unternehmenswert widerspiegelt. Wichtig ist, dass bei Beendigung nach kurzer Dauer (unter ca. 7 Jahren) steuerliche Folgen drohen: In solchen Fällen muss das Unternehmen alle bis dahin entstandenen stillen Reserven aufdecken und versteuern, weil die steuerliche Mitunternehmerschaft endet.

Ich zeige Dir, was in Deinen Finanzen steckt

Ich weiß, finanzielle Entscheidungen können überwältigend sein... Deshalb möchte ich Dir helfen, Klarheit zu gewinnen, ohne dass Du irgendein Risiko eingehen musst. Mit unserer kostenlosen Potentialanalyse bekommst Du einen maßgeschneiderten Einblick in Deine Steuer- und Vermögenssituation – und das ganz ohne Verpflichtungen.

.webp)